研究ストーリー

研究ストーリー

-

宮地 克真

主任研究員(写真左)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

応用細胞研究グループ -

長谷川 靖司

部門長(写真中央)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

名古屋大学メナード協同研究講座 -

長谷部 祐一

主幹研究員(写真右)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

名古屋大学メナード協同研究講座

STORY_01

幹細胞の秘められた力、

それは未知なる挑戦への

ストーリー。

-

美しい肌はどこから生まれるのか?

その起源に迫る、

新しい旅のはじまり。「幹細胞研究をやってみないか?」

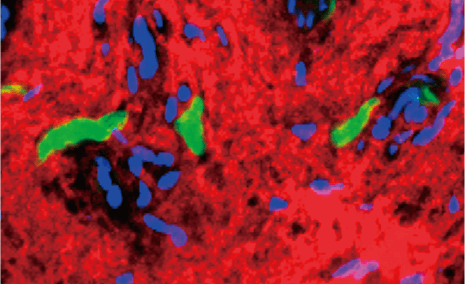

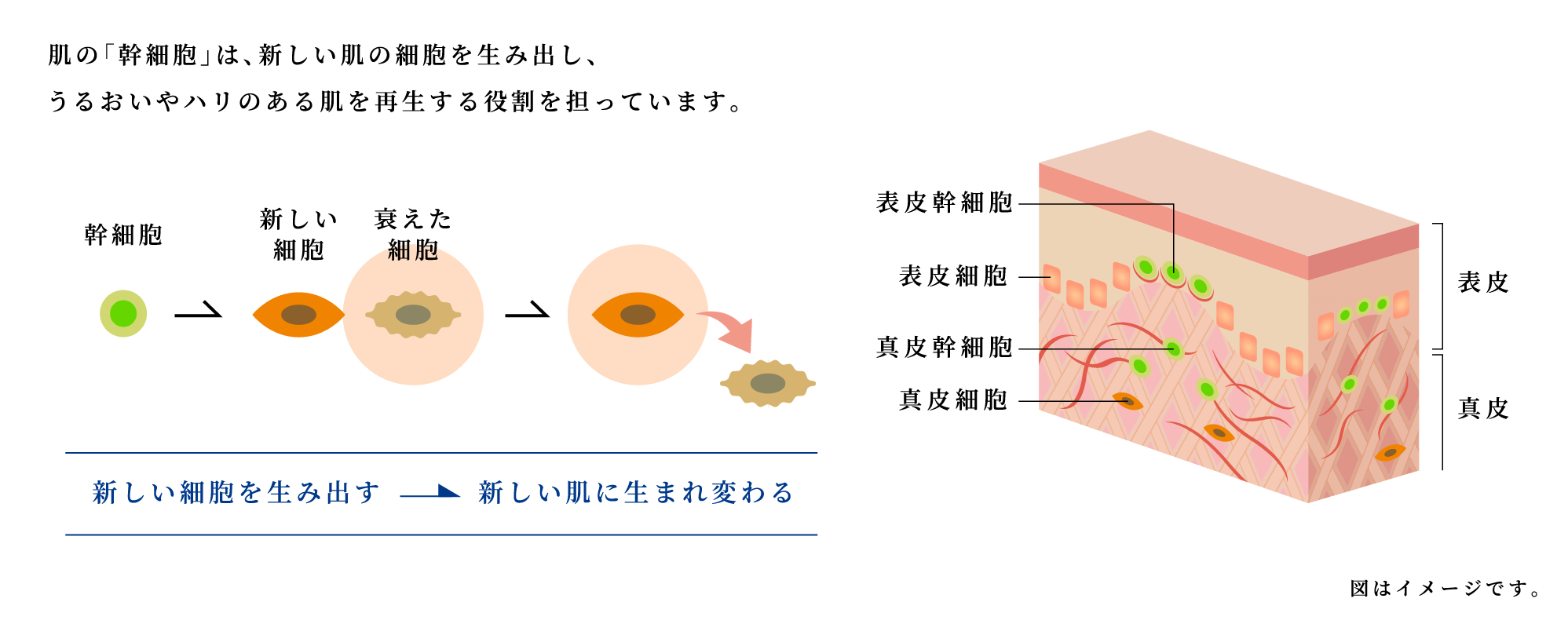

2003年、入社2年目の長谷川研究員に白羽の矢がたった。今でこそ再生医療の分野で欠かすことのできない幹細胞研究だが、当時はあまり世の中で知られていない時代。身体の組織を再生する能力をもつ幹細胞は、美しい肌の起源であるに違いない。その直感を頼りに、メナードの幹細胞研究はこの男に託された。幹細胞は皮膚のどこに存在するのか、研究材料として使いたくても一体どうやって取り出せばよいのか。 すべてが手探りの状態でのスタートだ。なんとか糸口を見つけようと全国の大学や研究機関、学会へと足を運び、自ら率先して必要な知識と技術を貪欲に吸収していく。これら大学や研究機関の協力も得て、精力的に研究を進めること2年、2005年に幹細胞だけがもっているタンパク質を突き止めた。このタンパク質を目印に肌の中を探してみると、表皮と真皮に幹細胞が存在することを発見。さらには幹細胞を取り出すことにも成功したのだ。これを機にメナードは国内化粧品業界において幹細胞研究のトップランナーとして一気に駆け抜けていくこととなる。

すべてが手探りの状態でのスタートだ。なんとか糸口を見つけようと全国の大学や研究機関、学会へと足を運び、自ら率先して必要な知識と技術を貪欲に吸収していく。これら大学や研究機関の協力も得て、精力的に研究を進めること2年、2005年に幹細胞だけがもっているタンパク質を突き止めた。このタンパク質を目印に肌の中を探してみると、表皮と真皮に幹細胞が存在することを発見。さらには幹細胞を取り出すことにも成功したのだ。これを機にメナードは国内化粧品業界において幹細胞研究のトップランナーとして一気に駆け抜けていくこととなる。

-

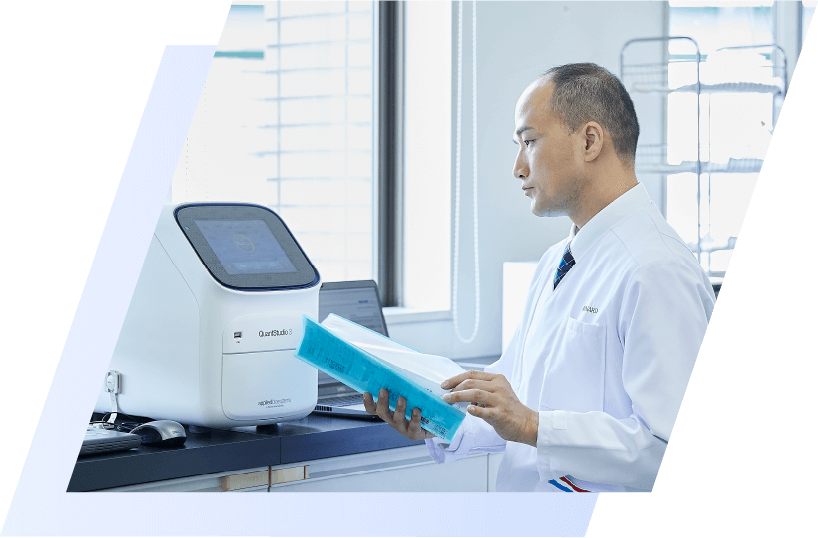

瞬く間に歴史が動く、

世界最新鋭というインパクト。メナードの幹細胞研究の歴史をたどった時、間違いなくターニングポイントの一つとなったのが2006年細胞分離装置「フローサイトメーター(FACS)」の導入だ。アメリカから直輸入した最新鋭のFACSは、その当時日本ではたった1台しか導入されていない、最も高性能な機器。その出会いに心躍らせた若手の1人が長谷部研究員だった。導入後、専用装置を使うことで、狙った幹細胞だけを効率よく取り出せるようになり、研究の進展は飛躍的にアップした。 その一方で研究では生きている細胞を扱うため、非常にデリケート。死滅したらもう一度最初からのスタートとなってしまう。毎朝祈るような気持ちで顕微鏡をのぞき込み、50日、100日となかなか結果があらわれずに神社へ神頼みしたこともあった。こうした地道な研究活動の積み重ねがようやく花開き、2006年には加齢とともに幹細胞が減少する事実を、そして2013年には幹細胞自身が自らの居場所(SVA)をつくっていることを発見。長谷部研究員は現在、細胞の不死化をテーマにした幹細胞研究にも大きな成果を生み出している。

その一方で研究では生きている細胞を扱うため、非常にデリケート。死滅したらもう一度最初からのスタートとなってしまう。毎朝祈るような気持ちで顕微鏡をのぞき込み、50日、100日となかなか結果があらわれずに神社へ神頼みしたこともあった。こうした地道な研究活動の積み重ねがようやく花開き、2006年には加齢とともに幹細胞が減少する事実を、そして2013年には幹細胞自身が自らの居場所(SVA)をつくっていることを発見。長谷部研究員は現在、細胞の不死化をテーマにした幹細胞研究にも大きな成果を生み出している。

-

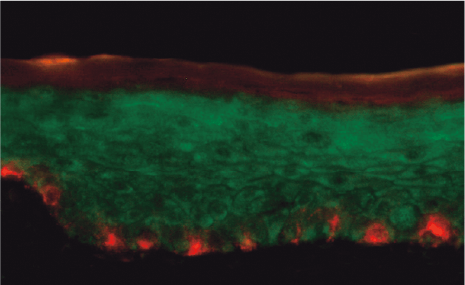

「人を幸せにするイノベーション」

という称号を、この手に。さまざまな幹細胞研究が進められる中、人工皮膚の開発をテーマとした研究に挑むのが、宮地研究員だ。2020年、彼は最先端の幹細胞とゲノム編集の技術を応用した人工皮膚モデルをつくることに成功。これまでできなかった肌荒れやシミなどさまざまな肌悩みを試験管レベルで再現できるようになった。この技術革新が認められ、「人を幸せにするイノベーション」をテーマに美容やヘルスケア分野での活用が期待される最先端の研究として、『Japan Beauty Tech Awards 2021』大賞を受賞。 人工皮膚の研究が世の中の人々の幸せに貢献できる研究であることを再認識できる貴重な機会となった。メナードは今、幹細胞に関する特許出願件数は100件以上におよび、化粧品業界でトップレベルだ。たった1人ではじまった幹細胞研究は現在100人近くの研究員が何らかの形で携わるまでに成長した。 研究員たちが活発にディスカッションを行い、自由な発想やアイデアが生まれるクリエイティブな場所で次なるイノベーションを起こしていきたい。

人工皮膚の研究が世の中の人々の幸せに貢献できる研究であることを再認識できる貴重な機会となった。メナードは今、幹細胞に関する特許出願件数は100件以上におよび、化粧品業界でトップレベルだ。たった1人ではじまった幹細胞研究は現在100人近くの研究員が何らかの形で携わるまでに成長した。 研究員たちが活発にディスカッションを行い、自由な発想やアイデアが生まれるクリエイティブな場所で次なるイノベーションを起こしていきたい。

所属・役職は2023年11月時点

インタビュアー:山添 みどり(misto grafico)

-

山田 貴亮

主幹研究員(写真左)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

応用細胞研究グループ -

石井 佳江

研究員(写真右)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

応用細胞研究グループ

STORY_02

幹細胞研究で社会貢献を

未来を輝きに変えていく、

1000人の肌と向き合うプロジェクト。

-

1000通りの真実に迫らなければ、

たどり着けない境地がある。美しい肌の再生を目指して、2003年からいち早く幹細胞研究に取り組んできたメナード。これまでも数々の発見や技術開発を実現しつつも、肌の再生にはまだ多くの秘密が隠れている。そこでメナードは、かねてから共同研究を進めてきた藤田医科大学医学部や名古屋大学大学院医学系研究科などと協力して、もっと肌の幹細胞のことを知るためにプロジェクトを2018年に立ち上げた。それが「1000人の肌の幹細胞を解析するプロジェクト※」だ。 産学が連携する取り組みに、藤田医科大学医学部とともに新しい皮膚の再生医療技術の開発を目指す山田研究員は想いを口にした。「皮膚の幹細胞による再生メカニズムを明らかにするために、最先端の技術を駆使しながらより多くのヒトの皮膚における幹細胞の解析を目指しています。そして一番の目的は研究を通しての社会貢献です。皮膚の再生技術の進歩や、健康で若々しい肌を保つ知見など、得られた結果は、学会などで広く発信していきます」。

※1000人の肌の幹細胞を解析するプロジェクト(プロジェクトリーダー:藤田医科大学医学部応用細胞再生医学講座 赤松浩彦教授)

皮膚の再生医療技術の開発を目的とし、皮膚の幹細胞による再生メカニズムを解明する研究プロジェクト。プロジェクト名には、より多くのヒトの幹細胞を解析することで、すべての人に最適な再生医療技術を確立したいとの願いが込められています。

産学が連携する取り組みに、藤田医科大学医学部とともに新しい皮膚の再生医療技術の開発を目指す山田研究員は想いを口にした。「皮膚の幹細胞による再生メカニズムを明らかにするために、最先端の技術を駆使しながらより多くのヒトの皮膚における幹細胞の解析を目指しています。そして一番の目的は研究を通しての社会貢献です。皮膚の再生技術の進歩や、健康で若々しい肌を保つ知見など、得られた結果は、学会などで広く発信していきます」。

※1000人の肌の幹細胞を解析するプロジェクト(プロジェクトリーダー:藤田医科大学医学部応用細胞再生医学講座 赤松浩彦教授)

皮膚の再生医療技術の開発を目的とし、皮膚の幹細胞による再生メカニズムを解明する研究プロジェクト。プロジェクト名には、より多くのヒトの幹細胞を解析することで、すべての人に最適な再生医療技術を確立したいとの願いが込められています。 -

肌、一人ひとり。

語りかけてくるストーリーに

耳を澄ませば。プロジェクトメンバーの一員として、日頃は藤田医科大学医学部に勤務し、同大学皮膚科の先生と共同で皮膚の幹細胞についての研究に取り組んでいるのが石井研究員だ。主な業務の一つが、皮膚組織から幹細胞を分離して培養すること。幹細胞はどれも扱いが難しく、思うようにいかないこともしばしば。試行錯誤していく中で上手く分離・培養ができると非常に達成感があり、同時に皮膚再生のための新たな研究の可能性につながっていくことに日々やりがいを感じている。 当プロジェクトが実現できたのも、取り組みに賛同してくれた多くの人たちの協力があってこそ。先生ともコミュニケーションを密にしながら良好な信頼関係を築いている。「リアルな医療現場に立つといつも身が引き締まる思いです。たくさんの方々に支えられ、感謝の気持ちをいつも忘れずに、これからもしっかりと取り組んでいきたい」と語る。

当プロジェクトが実現できたのも、取り組みに賛同してくれた多くの人たちの協力があってこそ。先生ともコミュニケーションを密にしながら良好な信頼関係を築いている。「リアルな医療現場に立つといつも身が引き締まる思いです。たくさんの方々に支えられ、感謝の気持ちをいつも忘れずに、これからもしっかりと取り組んでいきたい」と語る。

-

達成したこれからも。

果てなき挑戦の旅はつづく。開始から5年を経て、2023年ついに目標としていた1000人の肌の解析に達する時を迎えた。「本当に毎日の小さな積み重ねで、気がつけば大きな数字となっていました。協力してくださった先生方も同意してくださった患者さまも、研究に関わるすべての方が肌の再生に関わる幹細胞の研究に希望を見出して協力してくださったおかげで、ここまで来ることができたのかなと思います」と石井研究員。1000人という多くの肌を解析することで、老化細胞が幹細胞による再生を阻害する物質を分泌していること、また、老化細胞を適切に除去することが幹細胞による再生を開始させるきっかけになっていることを発見。皮膚の再生メカニズムの全容が見えてきたことで、携わったメンバーみんなが大きな手応えを感じている。その一方で、研究を進めれば進めるほど幹細胞の重要性を再認識したのも事実。1000人分の解析をゴールとするのではなく、これからは一人ひとりの皮膚の幹細胞についてさらに詳しい解析を進め、それぞれに最適な健康で美しい肌を保つための研究や再生技術の開発にチャレンジしていきたい。

所属・役職は2023年11月時点

インタビュアー:山添 みどり(misto grafico)

-

堀田 美佳

副主幹研究員(写真左)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

名古屋大学メナード協同研究講座 -

大形 悠一郎

主任研究員(写真右)

研究技術第2部門技術開発部Ⅱ

応用細胞研究グループ

STORY_03

若々しい肌の美しさと

幸せがループする、

世界初の大発見。

-

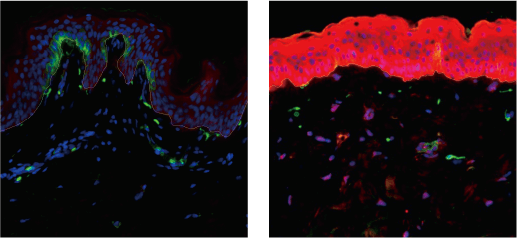

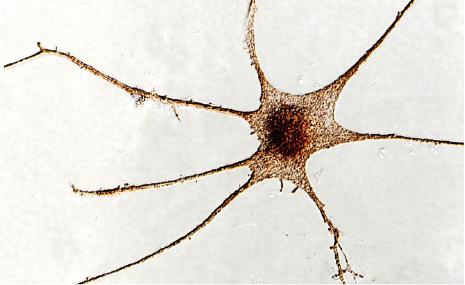

世界初「再生阻害物質」の発見は、

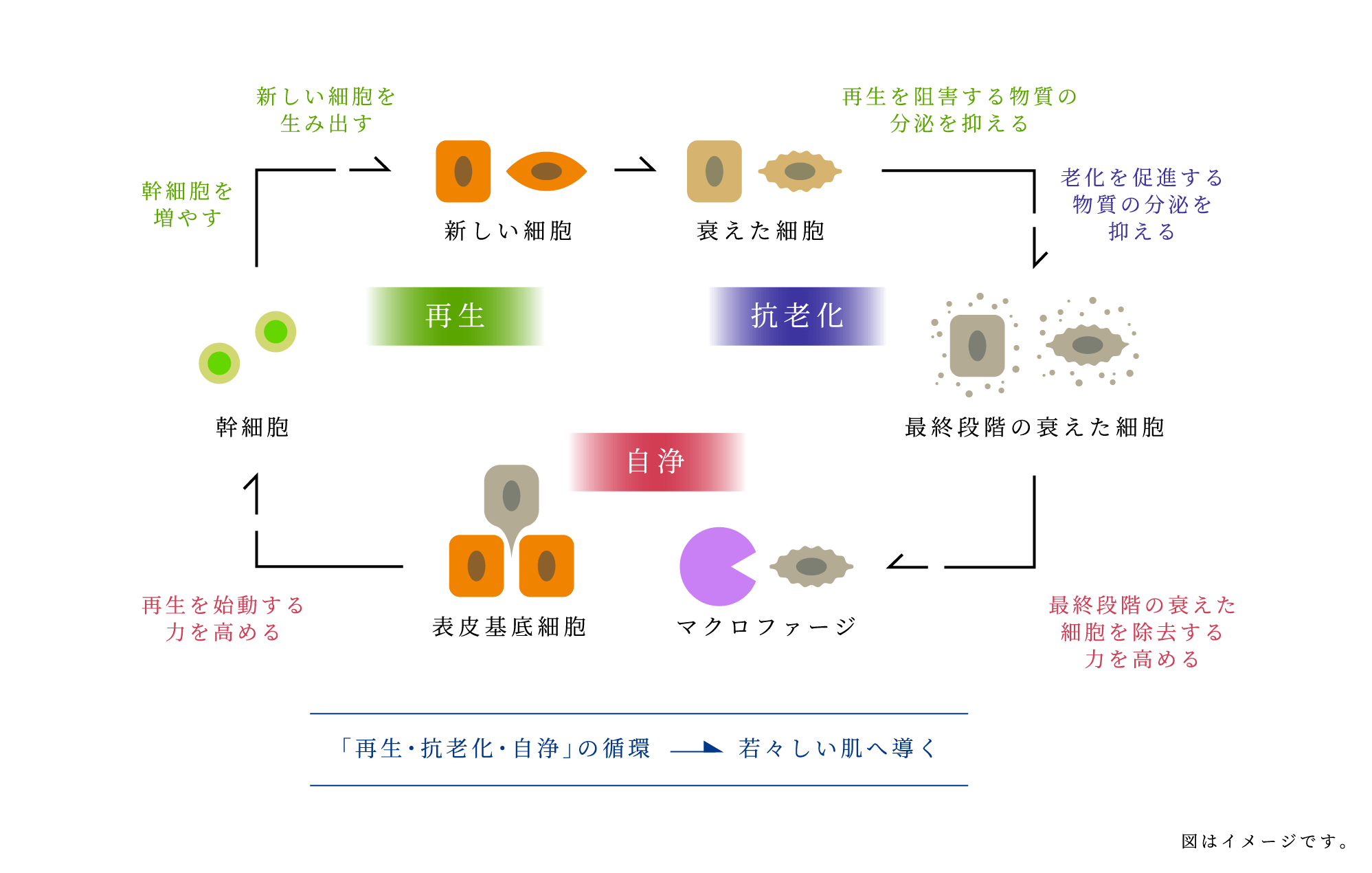

日常のちいさな疑問から。1000人の肌の幹細胞を解析するプロジェクトの前身時代から、赤松浩彦教授の指導の下、藤田医科大学の研究室にて実験を重ねてきた堀田研究員。たくさんの肌を解析しているうちに、彼女はあることに興味をもった。年齢を重ねていくことで、同じ年代でも一人ひとりの肌に違いが生まれてくる。加齢によって幹細胞が減少することは既にわかっていたものの、その差って一体何だろう、と。年代を問わず共通して言えることは、若々しい肌は幹細胞の数が多く、また幹細胞の増殖・分化といった能力(再生能力)が高いこと。 1000人の肌を解析した結果、幹細胞の数が少なく、またその能力が低い肌では、老化細胞が蓄積し、老化細胞から肌機能を低下させるさまざまなタンパク質(老化促進物質)がつくられ、分泌されていることがわかった。その肌機能を低下させるさまざまなタンパク質の中に、幹細胞の増殖を阻害するタンパク質と幹細胞の分化を阻害するタンパク質、総称して「再生阻害物質」が存在していることを世界で初めて発見したのだ。

1000人の肌を解析した結果、幹細胞の数が少なく、またその能力が低い肌では、老化細胞が蓄積し、老化細胞から肌機能を低下させるさまざまなタンパク質(老化促進物質)がつくられ、分泌されていることがわかった。その肌機能を低下させるさまざまなタンパク質の中に、幹細胞の増殖を阻害するタンパク質と幹細胞の分化を阻害するタンパク質、総称して「再生阻害物質」が存在していることを世界で初めて発見したのだ。

-

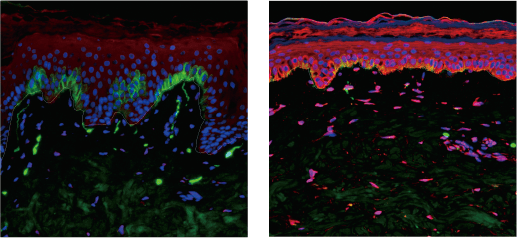

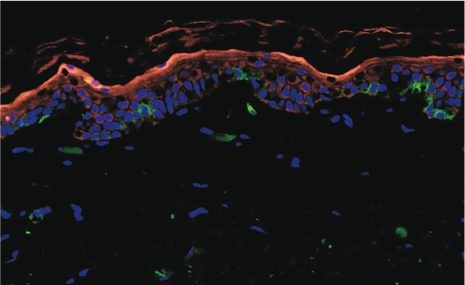

これまでの概念を大きく覆す、

肌のメカニズム・新解釈。その一方で幹細胞と免疫、そして老化細胞をメインテーマとする大形研究員は、幹細胞と免疫細胞の培養技術を駆使することで、新たな発見・新事実を突き止めた。肌の機能を低下させてしまう老化促進物質を分泌する老化細胞がいつまでも肌に居座り続けると、肌の衰えが加速してしまう。しかし研究の結果、肌に存在する免疫細胞などによって、老化細胞を除去するメカニズムが働くこと、そして老化細胞が除去されたことを幹細胞が感知し、再生を開始することがわかった。 ところが、年齢とともにこの機能が低下し、老化細胞の蓄積とともに幹細胞による再生の効率が低下してしまうことを突き止めた。つまり、この一連の機能を高めることも、若々しい肌には重要なのだ。肌に本来備わっている、老化細胞を除去して、効率的に「再生」を促すこの機能を「自浄」と名付けた。「自浄」機能は肌の「再生」に匹敵する次世代の美容概念として、大きな脚光を浴びることとなる。

ところが、年齢とともにこの機能が低下し、老化細胞の蓄積とともに幹細胞による再生の効率が低下してしまうことを突き止めた。つまり、この一連の機能を高めることも、若々しい肌には重要なのだ。肌に本来備わっている、老化細胞を除去して、効率的に「再生」を促すこの機能を「自浄」と名付けた。「自浄」機能は肌の「再生」に匹敵する次世代の美容概念として、大きな脚光を浴びることとなる。

-

攻めアプローチと情熱で、

新たな美しさの扉をひらく。長年の歳月をかけて進めてきた幹細胞研究もいくつかのターニングポイントを経て急速に進展。堀田研究員と大形研究員それぞれの研究テーマや手法は異なりながらもすべてが1つにつながることで、幹細胞を起源とした皮膚の再生がどのように進んでいくか、その全体像もつかめることとなった。そしてそれは「再生」と「抗老化」、そして「自浄」が循環することで、より一層若々しい肌へ導くといった新たな美容概念が生まれた瞬間だった。伸びやかな明るい風土の中、研究員たちは今日も幹細胞研究と真摯に向き合いながら、沸き立つアイデアやプランを頭の中で巡らせている。若々しい肌を保つために細胞の老化を少しでも遅らせよう、あるいは衰えた細胞になんとか頑張ってもらおう、というアプローチが重宝されてきた中、メナードらしいオリジナリティと攻めのアプローチで、新たな美しさの扉をこれからも開いていきたい。

所属・役職は2023年11月時点

インタビュアー:山添 みどり(misto grafico)